以AMCT為主的整脊技術當中(實際上應該改叫AM),在剛開始與臨床了一段時間當中,經常得檢視自己的動作是否"到位"。不然,很容易就會造成關節半脫位方向的誤判而造成新的反應。而這種因為調整錯誤所造成的反應,經常被不明就裏的醫師告知患者為"排毒反應"或"暝眩反應"或"氣不通"來搪塞,為何此種調整錯誤的現象,不稱之為"排斥反應"呢?所以,強化自己的技術和充實自我的醫學常識,是很中要的一環,而AMCT的技術當中,首最重要的就是"Six Point Landing"

2009年9月4日 星期五

[AMCT]初階技術操作的常見技術探討

[時事]避免新流感,個人防護七大招(轉帖)

作者:天下網路部。出處:Web Only 2009/08(http://www.cw.com.tw/article/index.jsp?id=38770)

1.不去人潮聚集、空氣密閉的場所

(1)避免或減少去醫院探訪病人。

(2)在室內打開窗戶,保持通風良好。

(1)用肥皂或酒精60%以上的乾洗手液。

(2)完整的洗手應花上唱兩次生日快樂歌的時間。

2009年8月19日 星期三

[AMCT]常見的長短腳混淆狀況

以AMCT做為脊骨整復的主要技術,在剛學習時,經常見到的問題,大部分在於誤判了腳的長短邊與狀況一,二的問題。所以才會造成有的人使用時,效果很好,有的人使用效果卻極差的兩極化現象。究其原因,還是得先知道,到底是在哪一個環節出了問題,才能讓自己的技術與效果提升。

首先的第一個概念:當出現PD腳時,首要得是先確認了跟骨是否有過於不正常,不對稱的翻轉現象。 (如圖)

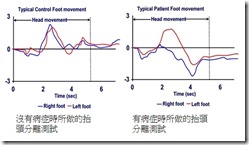

第二個觀念:以分離測試檢驗雙腳時,並非只有PD腳才有收縮的現象,而是PD腳的收縮比較明顯。而且在位置二,會比在位置一來的明顯。經過實驗與測量如下。

第三個觀念:PD腳通常會固定在同一側,除非有重大的意外或變故。最主要的原因,在於慣性。絕大多數的人基本上都以單側使力。

第四個觀念:PD腳的收縮運動,是在經過分離測試後所產生的現象,所以只要使用逆壓測試後,雙腳都會減少先前的長短腳距離。所以長短腳的收縮是在於神經,從腰部到小腿腓腸肌的路徑傳導收縮,並非床面磨擦力來干擾。

第五個觀念:AMCT改為AM的最主要原因,在於Activator的使用範圍,不再侷限於脊椎,還包括了四肢關節,所以C的英文,也就是脊椎,之所以去除的原因在此。而且所使用的基礎通則,在於解釋掌握AMCT技術與溝通的原理,所以叫通則,所以教材裏面介紹的是:常出現問題的關節脫位現象,使用在功能性的關節半脫位。

第六個觀念:平趴著時,時間過長或許會影響到長短腳收縮的敏銳度,但是,在2版教材中,已經對此有舉例說明,為何在位置五的推,可以讓脊神經重新設定(reset),再加上分離測試,以L5舉例,PD側的手放在腰背上時,腰部要有旋轉的感覺,所以,即使趴著時間超過10分鐘,依舊可以檢查PD腳。

第七個觀念:在使用Activator時,AMCT最大的精神,是在於速度,而不是靠力量去戳肌肉,也就是達到關節間的共振效果。所以在美國做的檢測是把力量打在胸椎,檢查震波到達腰椎的震動情況。

第八個觀念:AMCT既然是用在關節上,而且又納入保險給付,所以在美國侷限在脊骨科上,不能跨界談內科問題。所以AM在美國的研究,已經超過數百萬人與上千位醫師的研究與討論之後,才會把研究結果公告出來,當然在時間上,一定是個人發現會先於公司的報告。但是,也並不是每一個醫師的研究,就能被納入,因為AM總部,所採的樣本分析與總量和條件,也一定的要求與比例,不是個人說了就算的。然而從老鼠的實驗當中(請參考),已經證明整脊對內科是有幫助,也發表在聯合國,代表整脊以跨足內科的領域,為人類的健康做貢獻,也希望醫師,有更完整的科學研究,不要只是用想的,要能更進一步提出論證,腳踏實地的做研究。

2009年8月15日 星期六

[痠痛]顳顎關節TMJ功能失常與AMCT處置

在日常生活當中,有時會聽到一些抱怨:

啊!!頭開始痛起來了!!有時是單一邊,有時是整個。

啊!!笑得太高興,下巴卡住,喀啦一聲回不去了。

以上所看到的,可能都是與顳顎關節功能失常所碰到的問題。

從解剖的角度看,顳顎關節(Temporo-Mandibular Joint)是下頜骨與頭顱骨之間活動相連接的關節。不管是是咀嚼,唱歌等,就會動到顳顎關節。但是該關節的動作和身體其他關節的動作不同。因為一般的關節大都是以不同幅度旋轉而動做;但是顳顎關節除了旋轉移動,還多了一個滑動的動作。所以顳顎關節幾乎是一個從早忙到晚的關節。

[AMCT]搭配AM,可有效減低脊椎炎症狀

美國AMCT技術發明人傅亞倫醫生(Dr Arlan W Fuhr) 接受台灣經國健康暨管理學院的邀請,於2006年4月13日來台發表世界衛生組織(WHO)下轄之世界整脊聯盟(WFC)第八屆雙年醫學會論文首獎之臨床報告--使用AMCT輔助脊椎療法(Activator-assisted spinal manipulative therapy (ASMY) )可有效減低脊椎的炎症(IVF)反應。

<本實驗打敗了全球180篇頂尖論文,而獲得這個象徵世界整脊醫師最高榮譽的研究獎項,世界整脊聯盟形容這是有史以來最偉大的貢獻之一,它明確的證明脊椎矯治確實有減輕疼痛的效果。

[AMCT]徒手整脊與Activator作用的比較

在美國期刊Spine的論文報導測試:以徒手方式, 540N的力量作用在L4的椎體上,可以達到移動椎體1.1mm,雖然用百分之百的力量施於椎體上,其實作用於骨頭的力量卻只達到百分之20而已。這說明了以徒手整脊時,雙掌施力於身體,大部份的力,80%都被不相關的肌肉與軟組織吸收掉了。

[AMCT]關於AM起源和發展簡史

介紹一下有關美國AMCT,現為AM的一些相關背景資料,可以從這個簡單的資料,了解到AMCT的技術與研發,並非只是單一個人就可以完成。從調整床到使用的儀器,都經過相當大的人力,財力,物力所研究而成,從1968年成立公司到現在,已經超過41年的歷史,與數千萬人次,40多個國家的專業醫師臨床所研究與貢獻,在現今美國非徒手類整脊當中,排名第一。

[痠痛]什麼叫骨刺,需要開刀嗎?

基本上,骨刺又叫骨贅,贅是增生的意思。所以,骨刺和人一樣,是脊椎骨老化的一種現象,尤其在五、六十歲以後,幾乎在每一個人的身上都可以或多或少可以看見,但却不是每個人都會有在該部位產生"感覺",例如腰酸背痛、坐骨神經痛等的問題。

因此,當開始出現骨刺,通常代表了:

[痠痛]常見的姿勢(2)

每一個日常生活的慣性姿勢,經過了一段時間慢慢的培養形成後,就容易形成痠痛與體態不正的來源之一。通常這些無形的殺手,都是在不知不覺,沒有人提醒的情況下成型的。例如,有些人,經常以趴睡的姿勢,或許,在剛開始的時候,沒有太大的影響,甚至還覺得很舒服!,但是,這個姿勢維持了一段時間之後,慢慢的,就開始造成身體結構的變形了。

[脊骨]調整在AMCT與足弓和營養均衡的結合

[手札]治駝背,從腰部開始

現在的小學生可忙著了,在平常上課期間,課後要補才藝,外語甚至還有體適能,瑜珈......林林總總,不可勝數。

今天一個6歲的小朋友,在給他的一張白紙上,除了畫上動物之外,我請她簽名,居然是中文+英文+日文的簽名,這可讓我大開眼見囉!!! 。所以也只剩暑假時期,小朋友才會有時間跟家長來"平衡"他們的骨架。

話說今天在調整的時候,媽媽跟我說小朋友在體操課後,都會反應說在彎腰後,會痠痠痛痛的。還有最近食慾都欠佳,以前喜歡吃的東西,現在都不太愛吃。而且寫功課時,又開始喜歡趴在桌上寫字。甚至走路都挺不直,經常要提醒她。

[痠痛]姿勢定位

[足弓]失衡

在人走路的時候,雙足對於以直立走路的人類而言,具有維持身體平衡和承載體重和運動前進的功能,所以一旦有偏移的情形發生,都會造成因重心的偏頗,造成由下而上的歪斜。只不過因為人有兩大的平衡系統,一為小腦,一為眼睛,才不至於造成走路越走越偏的脫軌路徑(或者,可以閉眼在原地踏步30秒,看是否還能踩在起步時的位置,就可以知道小腦和眼睛如何協同作用了)。也因有這哥倆好的這一對寶,才讓我們能應付日常生活的工作。

[痠痛]肌肉動作的力學

身體骨架的定位,與每一個動作的完成,都需要靠肌肉的維持與協調。在人體所有的構造當中,大概40%的體重都來源於肌肉。他的功能,不僅只是提供力量的來源,也提供了身體可供辨識的形態。當然除此之外,還有特殊的肌肉組織,心肌,平滑肌等。而全身上下這650多條肌肉,以骨骼肌而言,都是由一束一束的纖維細胞所組成。藉由這些肌肉的收縮,放鬆,來讓我們能夠完成日常生活的每一項動作,所以這些肌肉的

[手札]骨盆與足弓-影響體態的兩大關鍵

當人體在站立時,由於地心引力的關係,全身的重量以正常情況而言,重心會平均落在骨盆區(薦髂關節->髖關節->恥骨聯合)與足弓。從圖中,可以看出肩胛骨高低,骨盆高低,來自於足弓的變異,影響了大腿股骨,與小腿的變異。當然所受力的髖關節,膝關節,踝關節也都因而變形。從足弓來論,我們單一的足部總共有26塊骨頭,從側面來看,有一個拱起來的弧度,稱之為足弓。他是由骨骼,蹠膜與肌腱組成,聯合起來的作用就像避震器一般,扮演著走路時,腳部著地吸震與離地前進的雙重角色。

[CAM]補充與替代療法

C.A.M.(complementary and alternative medicine)的完整翻譯為補充與替代療法,或簡稱為替代療法。其實,有這樣療法的提出,在於現代西方的西醫,其認為本身是主流醫學,而其他的治療方法與原則或手段的概念。